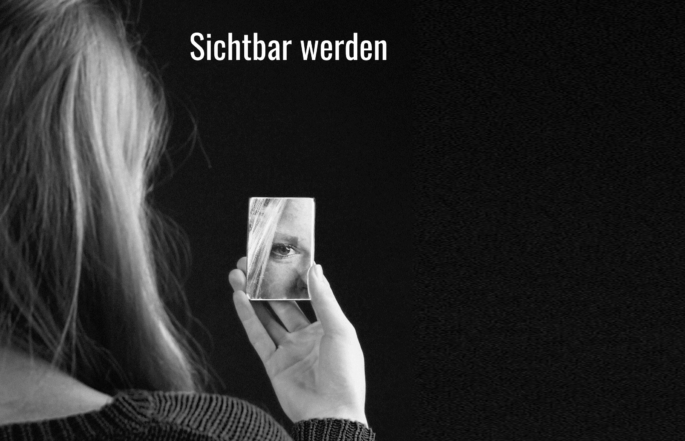

Therapeutin bei der Reflexion über Selbstdarstellung und persönliche Entwicklung

Die eigene Website zu überarbeiten ist selten nur eine technische Aufgabe. Sie ist eine Einladung zur Selbstbegegnung. Denn was zeigen wir – und was nicht? Welche Worte trauen wir uns zu schreiben? Was fällt uns schwer?

In diesem Beitrag geht es um die leisen inneren Stimmen, die auftauchen, wenn wir beginnen, uns zu zeigen – und darum, wie genau darin Wachstum möglich wird.

Website als Spiegel der eigenen Entwicklung

Die Website ist oft der erste Berührungspunkt mit Klient:innen – und doch spiegelt sie auch unsere eigene Entwicklung. Was wir über uns schreiben, zeigt nicht nur unser Angebot, sondern auch unsere Haltung. Worte wie „achtsam“, „begleiten“, „Verbindung“ sind nicht bloß Begriffe – sie sind Ausdruck unserer inneren Klarheit oder Unklarheit.

Wenn Selbstzweifel laut werden

„Ist das professionell genug?“, „Wen interessiert das überhaupt?“ – viele dieser Gedanken schleichen sich ein, wenn wir beginnen, über uns zu schreiben. Die Angst vor Bewertung, der Wunsch nach Perfektion, der innere Kritiker – sie alle tauchen auf, sobald wir sichtbar werden.

Sich zeigen – aber wie viel?

Eine der größten Fragen: Wie viel Persönliches darf sein? Wie ehrlich darf ich sein? Wo ist die Grenze zwischen Echtheit und Privatsphäre? Diese Fragen brauchen keine schnellen Antworten – aber einen klaren inneren Kompass.

Was im Prozess hilft

Sich selbst zu zeigen – in Texten, auf der eigenen Website, öffentlich – ist ein innerer Prozess. Und dieser darf Raum bekommen. Es hilft nicht, sich zu drängen oder zu überfordern, sondern die innere Dynamik bewusst zu begleiten.

- Selbstmitgefühl kultivieren: Anstatt den Anspruch zu haben, gleich alles „richtig“ zu machen, darf der Prozess fehlerhaft, suchend und unperfekt sein – so wie echte Entwicklung.

- Innere Anteile wahrnehmen: Vielleicht meldet sich der Kritiker, das verletzte Kind oder der Teil, der alles kontrollieren will. Diese Anteile dürfen da sein – sie brauchen keine Lösung, nur Kontakt.

- Erlaubnis zur Veränderung: Was heute stimmig ist, darf sich morgen wandeln. Die Website darf sich mitentwickeln – so wie du selbst.

- Bezeugt werden: Ob durch eine Kollegin, ein Gegenüber oder durch das Schreiben selbst – gesehen zu werden im inneren Prozess stärkt die Selbstwirksamkeit und entlastet.

- Atem & Präsenz: Es hilft, im Körper zu bleiben. Innehalten. Spüren. Schreiben darf aus der Stille kommen – nicht aus dem Druck.

Am Ende: Mut zur Unvollkommenheit

Eine Website ist nie fertig. Aber sie darf ein authentisches Bild von dir zeigen – in deinem Tempo, mit deinen Worten. Vielleicht ist genau das die schönste Botschaft: Du musst nicht perfekt sein, um sichtbar zu werden. Du darfst einfach du selbst sein.

Einatmen. Ausatmen. Und anfangen.

Herzlich,

Iris Leclaire